スマブラのオフイベントやいろんなゲームでの競技シーンも増えていると思いますので、トーナメントに関する基本的な知識を書いてみます。

自分はスマブラ勢なのでスマブラの大会をベースに書いていますが、他の大会にも流用できる知識だと思います。

競技形式

ひとことにトーナメントと言えど、トーナメント形式はいっぱいあります。

日本では「トーナメント」と言えば勝ち抜き戦のイメージがありますが、英語では勝ち抜き戦に限らず「大会」の意に近いようです。

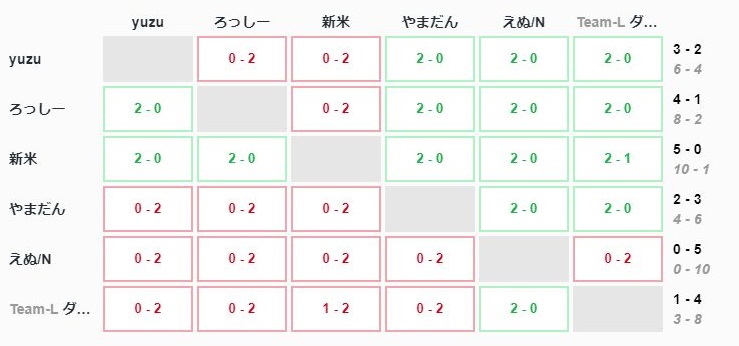

総当たり形式

全員が全員と対戦する形式。

8人いれば自分以外の7人と全員対戦します。

スマブラ界隈では競技人口爆発するまではほとんど総当りで予選をやっており、現在も使用するところは多いので浸透しているかと思います。

スポーツの例で言うとサッカーのリーグ戦でしょうか。

特徴:ブロック内の全員と対戦できるため対戦数が多いガッツリ型。

メリット:全員と当たるので序盤での番狂わせが起きづらい。

デメリット:全員と対戦することになるので時間がかかる。

スイスドロー形式

スイスドローは全員「○回戦う」*1というのを予め設けておき、勝率に応じて次の対戦相手が決まります。

例えば、1戦目やった後は1勝の人同士、1敗の人同士で2戦目を実施。

その後2勝同士、1勝1敗同士、2敗同士で3戦目を実施…という風に勝率で次の対戦相手が決まります。

厳密には違いますが、相撲も一部はスイスドローのような対戦形式となっています。

スイスドローを本戦とすると、早期敗退がなくなるのでダブルエリミよりも全体の対戦数が増え、総当たりよりも早く終わるという利点があります。

反面、各ラウンドの全試合が終わらないと次のラウンドに進めないため、特にオフ大会では台数の問題から本戦での採用はなかなか難しいと思われます。また結果次第で次の対戦相手が異なるので、「こっちの進行早いから先にやっちゃおう」というのはできません。

あくまでも 対戦→結果報告→入力→次のラウンドへ の流れを崩せないので、スムーズに報告から結果入力ができないと進行が遅れてしまいます。

また、本戦で行う場合は対戦カードの選出が難しいとか、盛り上がりに欠けるなど問題点もあります。

特徴:ダブルエリミネーションより試合数が多く、総当たりより全体の時間が短く済むハイブリッド型。

メリット:総当たりより短く、ダブルエリミより全体の対戦数を稼げる。後半は同等のレベルの人と当たりやすい。

デメリット:全試合が終わるまで次の工程に移れないためある程度の対戦台が必要。GF等はないので外から見ると盛り上がりに欠ける。1回負けると実質優勝を逃すことになる。

シングルエリミネーショントーナメント

一度負けたら終わりの勝ち上がりトーナメント。一般的にはこれが一番馴染みがあるものだと思います。

例を挙げると高校野球などが該当します。

競技者が多数いる中で1プレイに数時間かかるようなタイトルであればこの方式が有力かと思われます。

すぐ終わるのでサブイベントなど軽いトーナメントをするときには便利です。

ちなみに、下記のようなトーナメント表も、表の見せ方が違うだけでシングルエリミネーションです。

特徴:スタンダードな勝ち抜き型。

メリット:トーナメント進行が早く終わる。運営には優しい

デメリット:序盤の組み合わせで大きく左右されてしまう

ダブルエリミネーショントーナメント

勝者側、敗者側の概念があり、勝者側で負けると敗者側のトーナメントを進める方式です。つまり、1回負けても優勝の可能性があるトーナメントです。

スマブラに限らず、格闘ゲームなどでもこの方式が主流となります。

ゲームの界隈では普通ですが、一般的にはあまり根付いていないルールなので、初めてスマブラの大会に来た人がルールを知らずに1回負けて帰ってしまう、というのは割とある話です。

特徴:スマブラや格ゲーなどの対戦ゲームのトーナメントシーンのデファクトスタンダード。

メリット:試合の進行等がわかりやすい。1回負けてもまだ優勝を狙える

デメリット:順序良く進行しないと「あの試合が終わらないから敗者側が進められない」になりがち

トーナメントの組み合わせについて

基本的には後述するトーナメントツールでは自動で並べ変えてくれるところなんですが、強さによって配置する先が変わってきます。

例えばクロブラの予選ブロックの割振りですが、画像右の縦に並んでいるものが過去の成績などを参考に運営が並べたシード順、左の各プールに割当たっているものが強さ順に並べているものを割り振った各ブロックです。

つまり、強さが各ブロック均等になるように、以下のように割振りしてブロックを決めています。

プールA1 ① ⑯ ⑰ …

プールA2 ② ⑮ …

プールA3 ③ ⑭ …

プールA4 ④ ⑬ …

プールB1 ⑤ ⑫ …

プールB2 ⑥ ⑪ …

プールB3 ⑦ ⑩ …

プールB4 ⑧ ⑨ …

1人ずつ配置し終わったら折り返して配置し、全体のバランスを取っています。

ダブルエリミネーションのトーナメントに配置するときも同じ考えで、1位と2位は一番最後に当たるように、強い人は弱い人と当たるようになっています。

予選の総当たりからダブルエリミのトーナメントに配置される場合は、ブロックの1位と4位、2位と3位が当たるように分配されます。

ここは普通はツール側がやってくれることなので自分で考えて配置しないといけないわけではないですが、知識として持っておくといいと思います。

形式ごとの対戦時間の話

トーナメントの形式によって、結構対戦時間というものは変わってきます。

例えば64人で予選を行い半分に人数を絞りたいという場合。

いきなりダブルエリミで上位半分まで、と絞ってやってもいいんですが、それだとあっさり終わってしまうので、時間に過度な制限がない場合は総当たりとかを実施するかと思います。

ただ総当たりにするとちょっと時間が…今回は人数が多いから他の方法は…みたいなことで予選の方針をどうしよう、みたいなのはイベントを開いていると起こりがちです。

対戦時間がどのくらいかかるかな~っていうのを毎回手計算してたんですが、毎回計算をやるのは面倒&自分がどう考えているかイベントスタッフ内に共有する必要があってこれまた面倒なので、計算できるツールが欲しいなと思って作りました。

とりあえず予選でよく使われる総当たりと、それと比較対象になりやすい(と思われる)スイスドローの時間計算をできるようにしてみました。

左の◎ついているところに数字を入れると、総当たりとスイスドローの全工程の時間が産出されます。(計算式間違ってたら教えてください)

どういう計算式で全体の時間計算しているかはスプレッドシートを直接見ていただければ…と思います。

シングルエリミは単純な足し算なのでめちゃくちゃ簡単なんですが、ダブルエリミは勝者側が終わるまで待ってから…とかいろいろ考えないといけないので時間ができた時に作ろうと思います。

ちなみに参考までにこの前のクロブラ22の話。

6人総当たりBO3で実施するつもりだったので、計算上は約2時間となっていました。

実際長引いたブロックでも90分ほどで終わったので、スコアの記入や待ち時間なども含めても大体1試合当たり18分ぐらいで終わっていたということになります。

もちろんBO3なので最初の2戦で終わってしまう場合もあり、使用キャラによっては一瞬で終わったりといろいろあると思いますが、初めてトーナメントを実施する場合にどのくらい時間がかかるかわからないというときは、想定される対戦時間のMAXで考えておくと問題なく進行することができると思います。

トーナメントツール

トーナメントシーンでよく使われるツールです。競技内容や規模によってどれが最適かは変わってくると思います。

challonge

恐らく知名度があり、一番利用されているのがchallongeでしょうか。

2009年から存在するトーナメントが簡単に作成できるサイトです。Logitech(Logicool)が作成しています。

手軽に作れるので、32人程度のトーナメントでサクッと作りたい時などはこれを使ってます。

smash.gg

対して2015年に誕生した比較的新しいのがsmash.gg。その名の通り、海外のスマブラ勢の有志によって作成されました。

元々は スマブラ用に作られていましたが、かなり使えるツールということでEVOなどでスマブラ以外のゲームで活用されることが増えてきました。

smash.ggひとつで参加者の登録、対戦データの蓄積、トーナメント管理など行えます。

またスマブラ等のゲームでは使用ステージ、使用キャラクターの表示、オンライン用の機能もついており、込み入ったトーナメントやるだとか、慣れてきて管理を楽にしたいという場合はおすすめです。

Tonamel

もっと新しいものとして、面白法人カヤックが制作して最近目にするようになったTonamelもあります。

自分は利用したことがないのですが、国産のトーナメントツールということでどのようになるのか今後に期待です。

終わりに

トーナメントに関する基本的な内容を挙げてみましたが、これからトーナメント開こうという方に参考いただければ幸いです。

現在大会を開いているような方には既知の情報だったかもしれませんが、基本的なことってなかなか触れられないことが多いので記事として残しておくべきかなと思ってます。

プレイヤーというよりは運営側の人間なので、新規のオフイベントが増えている今こそこういう情報はアウトプットしてなるべく共有していきたいですね。