【ザンギ】ザンギと唐揚げはどう違うのか?徹底検証【唐揚げ】

「ザンギ」とは北海道の釧路発祥とされる料理ですが、

ザンギは唐揚げに似ている、というか唐揚げなのでは?

という、唐揚げとザンギの違いが明確ではないため、ザンギも唐揚げじゃないかという意見を耳にします。

それに対して北海道の方から、

ザンギは唐揚げではない、ザンギだ

という、あくまでも『ザンギ』は唐揚げとは別のものであると主張する意見も見られます。

唐揚げを大量に揚げるスマブラ宅オフ主としても、この「唐揚げザンギ論争」には自分なりの解釈を持って説明できるようにしておかないといけないと思い、

試される大地、北海道に行って参りました。

唐揚げの定義のおさらい

まず最初に「唐揚げとは何か」というところから改めて振り返ってみましょう。

日本唐揚協会では、唐揚げを下記のように定義しています。

≪からあげの定義≫

唐揚げ(から揚げ、空揚げ)とは、揚げ油を使用した調理方法、またその調理された料理を指す。 食材に小麦粉や片栗粉などを薄くまぶして油で揚げたものです。 一般的に唐揚げの具材は、鶏肉の唐揚げを想像する方は多いと思いますが、 決して限定しているわけではありません。 魚の唐揚げも、野菜の唐揚げも、鶏以外の肉の唐揚げもすべて唐揚げです。

つまり、「小麦粉や片栗粉等をまぶして油で揚げたもの」が唐揚げの定義であり、特に「鶏肉を使ったもの」というものは唐揚げの枠としては定義されていません。

では「ザンギ」の定義はどうなのか、ということですが、下記のように記載されています。

≪ざんぎって何?≫

こんなことを言うと、北海道の人に変な顔をされます。 北海道では唐揚げ(厳密には唐揚げのような食べ物)を「ザンギ」と言います。とは言え、最近ではこの「ざんぎ」と「唐揚げ」の垣根が曖昧なこともあり、同一のもの、若干味付けが濃い目みたいな方言的な言われ方をしています。 北海道で唐揚げを食べるときは、是非「ざんぎ」って注文してみてください。

ザンギとは昭和35年に末広歓楽街にある鳥料理の店で、中国料理の炸鶏=ザーチー(ザーギー、ジャージー等)なる鶏の唐揚げを「運」がつくように「ザンギ」と命名され、骨付き肉を揚げてソースをそえて出したのがはじまりだそうです。これが世に広がり、今ではザンギをメニューに加えているお店も多数あり、数十年を経過したことで各飲食店・家庭ごとに独自の進化を遂げてきているのも「ザンギ」の大きな特徴であります。進化の過程で各店・家庭によって趣向をこらした独自のタレの開発が進みザンタレなるタレをかけて提供するスタイルも現在では定番となり、ひとつの特徴となっております。また、釧路近海で取れる海産物を揚げたものに関しても○○ザンギと呼ばれ市民の間に定着し、親しまれております。(出展:くしろザンギ推進協会)

ザンギは定義としては「唐揚げ(のような食べ物)の北海道の呼称」となっており、呼び名が中国料理から来ていることぐらいしかわかりません。

作成方法や材料などに関しては決定的な違いはなく、曖昧です。

日本唐揚協会が引用している「くしろザンギ推進協会」ですが、公式ページが見れなくなっており、Facebookも更新が3年ぐらい前から途絶えているため、ソースがこの引用のみになってしまっています…。

この辺の定義が曖昧なのも要因になって論争が起きてるのかもしれません。

よく言われる「ザンギと唐揚げの違い」ですが、

「揚げる前に肉をタレに漬けて、下味を付けるのがザンギ」

「ザンギは使用する粉とか材料が違う」

「ザンギは味が濃い」

みたいなのをよく聞きます。

※一応Twitterアンケート取ってみました

『「ザンギ」と「唐揚げ」の違い』について、北海道の方々の意見を聞きたいのでアンケート取ってみます。

— クロマキバレット/ChromakeyBullet (@kiba_ssbm) 2018年5月1日

投票&RTご協力よろしくお願いします。

しかし、唐揚げの聖地大分県の中津からあげでも、揚げる前に肉を漬け込むのはよくある調理法ですし、材料が違うと言っても唐揚げもザンギもレパートリーは様々なので、明確な違いというものは無さそうです。味の濃い薄いはもう作る側次第でしょう。

これはもう明確にはわからないので、前置きはこれくらいにして実際に食べて確かめてみましょう。

ザンギ、実食

本来であればザンギ発祥の店で食べるのが礼儀ではありますが、旅行の移動とかの諸事情もあって、札幌と小樽のザンギの店に焦点を絞ってみました。

中国料理 布袋

まずは札幌の「中国料理 布袋」のザンギ。

ザンギのみを食べるつもりでしたが、ここでザンギだけ食べるのはなんか勿体無いということで、焼売とドラゴンハイボールも頼んでしまいました。

ザンギは1個が大きめで、衣サクサク中はジューシー、味もしっかりついていて、過去色んな唐揚げを食べてきましたがその中でも個人的にかなり評価高いです。

今回は時間と色んな所を回って食事する都合上、少ししか食べられませんでしたが、毎日これ食べれる環境なら通ってしまいそうな感じでした。

タケダのザンギ

続いて小樽へ飛んで、タケダのザンギ。

これは小樽の商店街で海鮮丼を求めて歩いていたところ見つけて迷わず食べることに。

ザンギにかけるソースをチーズマヨネーズ、ジンギスカン、塩ダレ、ポン酢から選べるようです。

今回はチーズマヨを選択。

屋台での販売を行っていましたが、すぐ隣に小部屋があり、座って食べれるスペースがあったので良かったですね。

チーズマヨと濃いめの味付けがいい感じに食欲をそそりました。

いろいろ食べ歩きながら見つけたので食べれなかったんですが、ジンギスカンソースとかも試してみたかったですね。

若鶏時代 なると

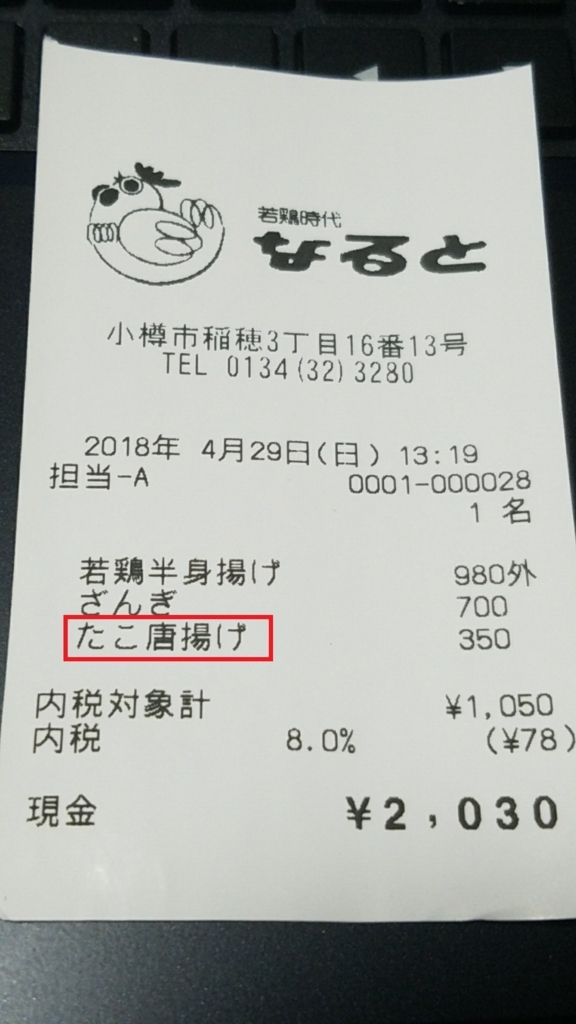

最後は「若鶏時代 なると」小樽の有名店らしいので行ってきました。

ここは普通のザンギでも有名なんですが、名物は「若鶏の半身揚げ」

半身揚げとは一体……?と思っていましたが、店の前にこんな顔出し看板が。

あーなるほど、これは半身揚げだわ

ザンギを食べるつもりが、これはやべーところに来てしまったなと。

もちろん来たからには半身揚げも食べないわけにはいかないので注文。

そしてタコの唐揚げも食べたくなったので注文。

こんなに注文してしまって大丈夫なのかと思いつつ、折角来たので食べる分は食べておこうという気持ちが先行入力してぶっぱしました。

タコの唐揚げ。小さめのサイズで食べやすくて美味しい。

そして本来の目的のザンギ。

これもやはり味付けがしっかりしていて、人気店なだけありました。

1個は1個が大きめで食べごたえありました。

そして半身揚げなんですが…

でかい

「半身揚げ」だから鶏を半身揚げているのであって、手羽先とかアバラとか、通常食べる際には切り分ける部位がそのまま揚がっているというのはなかなか衝撃的でした。

これはでかいので2人ぐらいで分けて~と思っていたんですが、手羽とかアバラとか骨がいっぱいある部位であるというのもあって、分けて食べようとすると解体必須となり、とても食べづらくなります。

ということで、このでかいのは1人でかぶり付きながら食べるのが一番良さそうです。

妥協せず1人1個食べましょう。

総評

ザンギを検証する目的に関係ない焼売やら半身揚げも食べていたわけですが、単純に食べただけの感想は「唐揚げもザンギも違いはない」と感じました。

ぶっちゃけ製法とか素材の違いとか、製造段階の違いは食べる側には全くわからないので違いがどうとかはわかりません。

唐揚げをザンギと言われて出されても、ザンギを唐揚げと言われて出されても確実に「あーそうなんだ」程度にしか思わないだろうな、というのが感想です。

唐揚げザンギ論争、終結

唐揚げもザンギも同じものでしょーということで解決してしまおうと思ったところ、このレシートを見ていて違和感を覚えました。

鶏肉の唐揚げは「ざんぎ」表記なのに 、タコの唐揚げは「たこザンギ」とかでなく「たこ唐揚げ」という表記をしている。

これは一体…?

ザンギとは鶏肉だけの呼称なのか…?

その点を検索して調べていくと、アサヒビールのくしろザンギの説明の項目がありました。

そこに記載する内容を見る限りでは「鮭ザンギ」「鯨ザンギ」「ホルモンザンギ」

「石炭ザンギ」(石炭?!謎すぎる…)などと鶏肉ではないものもザンギと呼ぶそうです。

これらのことから考えると、

- 「鶏の唐揚げ」のことを「ザンギ」と呼んでおり、鶏のザンギと製法などが異なる唐揚げに関しては、ザンギではなく「唐揚げ」として区別して呼称している。

- 鶏の唐揚げのことをザンギと呼ぶ事が多く、ザンギと記載するが、鶏の唐揚げ以外のものについてはザンギ表記することが少ない(もしくは鶏以外のザンギ表記は地域限定)ため鶏以外は「ザンギ」ではなく「唐揚げ」と表記している。

- なんとなく使い分けている

という可能性が考えられます。

実際店の人に確認を取ったわけではないし、他の店ではどうなのかとか、そのへん全くわかりませんが、北海道の人たちはそれぞれの解釈で「ザンギ」「唐揚げ」の表記を使い分けているというのはわかりました。

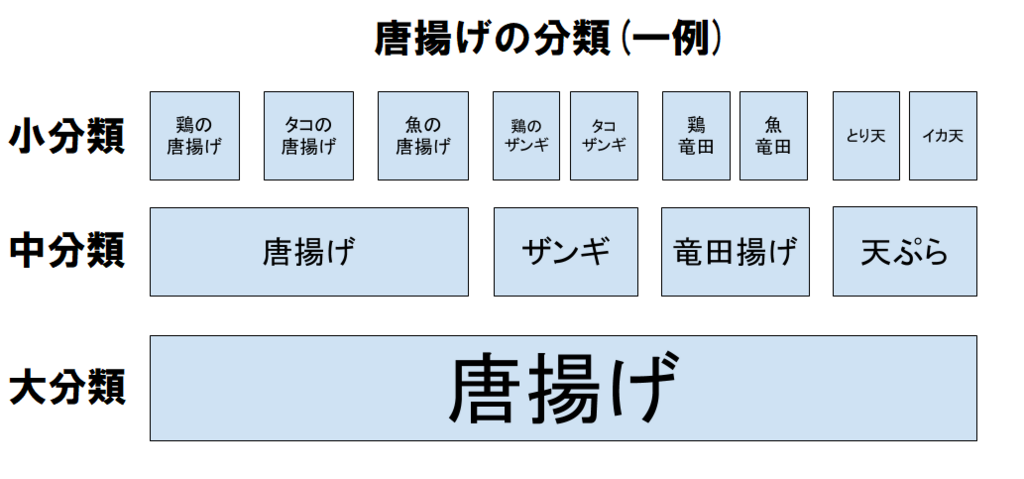

そこで、日本唐揚協会の「唐揚げ」の定義と北海道の人たちの「ザンギ」の解釈を踏まえて、クロマキバレット個人の見解を下記のような図にしてみました。

ザンギと唐揚げの明確な手法の違いがない点と、日本唐揚協会の「唐揚げ」の定義が「小麦粉や片栗粉等をまぶして油で揚げたもの」である以上、ザンギも大分類の唐揚げの枠の中に含まれることになります。

そして次点で中分類を分けることになりますが、唐揚げ、竜田揚げ、天ぷらなど、調理時によって名称が変化してきます。竜田揚げは片栗粉の仕様が必須、天ぷらは天ぷら粉を使用します。

そしてザンギの分類もここで分かれるものと思われます。

この中分類の唐揚げとザンギの分類方法が曖昧で、これを「ザンギ」と呼ぶか「唐揚げ」と呼ぶか個人の感覚依存になっていて、ここで唐揚げザンギ論争が起きているということですね。

なるほど、図にするとわかりやすいですね。

そして

「ザンギは唐揚げではない」

という表現をされたときに、

今まで自分は

「ザンギ(中分類)は唐揚げ(大分類)ではない」

という捉え方をしていたので、

「いやいやいやそんなことはない、ザンギ(中分類)も唐揚げ(大分類)やろ?」

と考えていました。

ザンギ(中分類)と呼ぶか唐揚げ(中分類)と呼ぶかの決定的な違いはないままですが、

「作成者個人の独自判断によって使い分けている」

ということであれば、

「ザンギ(中分類)は唐揚げ(中分類)ではない」

という受取り方ができるので北海道の方の「ザンギ≠唐揚げ説」も納得できます。

というわけで

「ザンギと唐揚げはどう違うのか?」

という議題については

「唐揚げ(大分類)にザンギ(中分類)は含まれるが、唐揚げ(中分類)とザンギ(中分類)に決定的な違いはなく、作成者個人の独自判断で呼称が使い分けられている」

という結論に至りました。

この考え方であれば、同じ(に思われる)ものでも名称が異なるのは納得ですね。

もし唐揚げとザンギの違いでいざこざになった時は、上記の分類方法で説明してあげると平和になれるのではないかと思います。

日本唐揚協会も、『唐揚げで世界は平和になる』と明言していますので、名称を巡る争い事はやめ、美味しく唐揚げ・ザンギを食べれるよう心がけていきましょう。